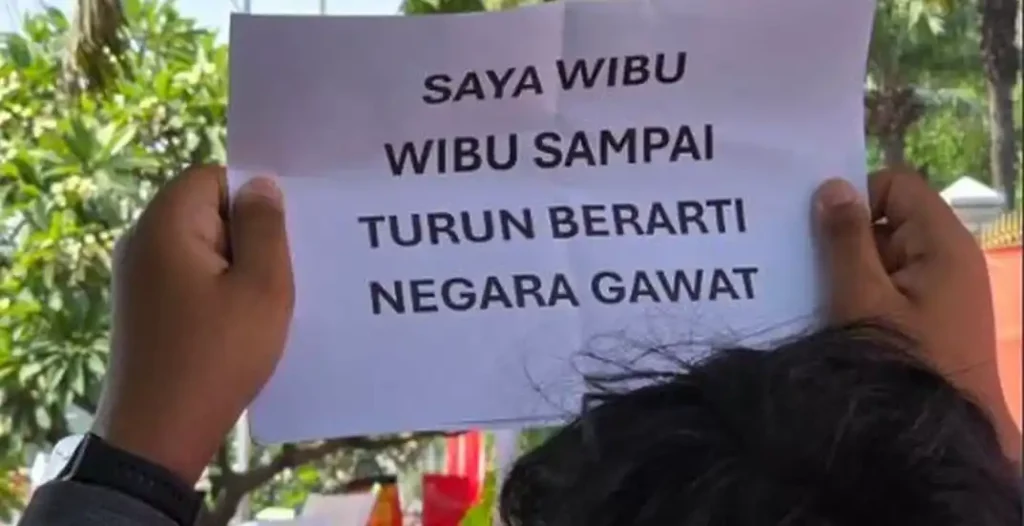

Bulan Agustus 2024 lalu, gambar garuda biru dongker (dark cobalt) membirukan jagat maya di Tanah Air. Isinya satu pesan tunggal: “Peringatan Darurat Indonesia”. Pesan itu menggerakkan ribuan orang. Mereka tumpah ke jalan-jalan di kota-kota besar untuk melangsungkan aksi demonstrasi, tak terkecuali para Wibu.

Wibu (Weeaboo), dalam definisi sederhananya, adalah subkultur di mana individu non-Jepang namun “menggandrungi” hampir setiap hal dari budaya Jepang, termasuk anime, manga, cosplay, hingga bahasa dan kulinernya. Berbeda tipis dengan Otaku yang menggemari spesifik hanya ke anime dan manga Jepang.

Di Jakarta, salah seorang demonstran tampak terengah-engah mengibarkan bendera hitam dengan simbol tengkorak nyengir mengenakan topi jerami—lambang bajak laut di manga-anime One Piece—di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sementara di Yogyakarta, teriakan “Ara, ara!” (yang berarti Oh, Astaga!) ikut masuk ke pengeras suara. Para demonstran sontak membalas riuh: “Rasengan Jokowi!” (jurus pusaran bola cakra di anime Naruto). Orasi di atas mobil komando ini muncul dari seorang pemuda Wibu.

Sebagai peneliti kajian kepemudaan, saya tergerak untuk mewawancarai salah satu anak muda Wibu di Yogyakarta yang sempat berorasi pada aksi #JogjaMemanggil kemarin. Saya menemukan bahwa motif partisipasi demonstrasi dari anak muda Wibu menunjukkan potret kecil dari terbangunnya kesadaran politik di kalangan generasi muda yang juga banyak dipengaruhi oleh media sosial, terutama dalam bentuk aktivisme digital.

Lebih dari gawat

Aksi #JogjaMemanggil yang saya hadiri berlangsung secara berturut-turut pada tanggal 22, 27 hingga 29 Agustus. Ribuan massa aksi yang ikut terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari paguyuban pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, ibu-ibu beranda migran, pekerja media, buruh, mahasiswa, hingga anak muda pengikut subkultur Wibu (Weeaboo).

Ran (nama samaran), seorang mahasiswa perfilman yang sekaligus aktif sebagai disk jockey (DJ), menyampaikan dalam orasinya:

“Wibu dikenal sebagai seorang yang ansos (antisosial), saya wibu, saya ansos, tapi saya orang Indonesia! Kami Wibu, kami selama ini sudah diam dengan keadaan Indonesia, tapi kami kali ini tidak akan diam!”

Menurut Ran, situasi Indonesia saat ini sudah melebihi gawat. Politik dinasti Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang dibangun secara terang-terangan, bahkan dengan mengakali berbagai aturan hukum. Indonesia, menurutnya, berpotensi dikuasai hanya oleh satu keluarga, membuatnya tidak berbeda dengan sistem monarki.

Baca Juga: Bagaimana Kamu Harus Jadi Anak Muda Di Masa Roti Harga 400 Ribu dan Nepotisme Keluarga Istana?

Belum lagi persoalan sosial lainnya, seperti mahalnya biaya hidup, tingginya biaya kuliah, dan ketimpangan pendapatan. Ran menjelaskan bahwa sebagai pekerja di sektor industri kreatif yaitu editor video, ia tidak bisa diam saja.

Sehingga, ia memutuskan turun aksi dan berjumpa dua temannya sesama Wibu. Dalam aksi tersebut, Ran mengenakan atribut cosplay Marshmello sembari menenteng styrofoam bertuliskan “Kami Wibu Juga Resah” dan “Naruto Jadi Hokage Gak Dibantu Bapaknya!” di sisi belakang.

Ran menambahkan, situasi sekarang ini diperparah dengan dugaan maraknya para pendengung (buzzer-influencer) yang dibayar penguasa untuk menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Padahal, Indonesia masih punya seabrek persoalan yang perlu dikritisi, merentang dari politik dinasti, korupsi, nepotisme pejabat publik, UKT mahal, pekerjaan sulit, dan sebagainya.

Anime sebagai cermin, fandom sebagai modal sosial

Anime, bagi penikmatnya, dapat menjadi cermin sekaligus inspirasi untuk membaca realitas sosial. Apabila sudah terkonsentrasi menjadi lingkar-komunitas berbasis fandom, mereka bisa menjadi modal sosial untuk aksi-aksi kolektif. Contoh konkretnya merentang dari, misalnya, aktivisme K-Pop atas isu Omnibus Law dan krisis iklim sampai Wibu4Planet sebagai gerakan peduli bumi.

Simbol-simbolnya kemudian menjadi realitas intersubjektif, atau yang biasa kita kenal sebagai meme. Ini dapat menjadi modal sosial yang kuat dan potensial jika disertai dengan semangat resiprositas (kesalingan) dan solidaritas dalam hal tertentu. Relasi parasosial dengan idol atau mangaka/kreator anime, misalnya, juga bisa menjadi suluh penguat gerakan perlawanan dan bahkan pembangkangan sipil.

Ran mengilustrasikan situasi di Indonesia saat ini mirip dengan anime berjudul Carole and Tuesday. Anime ini menggambarkan pemerintah di Mars yang melakukan opresi ke para musisi dan memenjarakan mereka tanpa alasan yang jelas.

Baginya, kondisi itu tidak beda jauh dengan di Indonesia, terutama menyangkut abuse of power. Sebut saja tragedi Kanjuruhan 2022, peristiwa pilu yang sampai saat ini tidak diusut tuntas adalah salah satu contoh ketidakmampuan pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Indonesia: Alami Sindrom Stockholm atau ‘Things Fall Apart” (Semuanya Berantakan)?

Ran juga menyampaikan bahwa setelah aksi hari itu, ada salah satu lembaga pemerintahan yang mengajaknya untuk membuat konten bersama. Namun, ia menolak dengan halus. Ia mengaku malas berurusan dengan lembaga pemerintahan karena sudah tidak percaya. Kini ia berada di kubu oposisi, pungkasnya.

Ketidakmauan Ran diwawancara lembaga pemerintah ini menunjukkan sikap ketidakpercayaannya (distrust) terhadap institusi negara. Ini mencerminkan betapa anak muda frustrasi dan jengah dengan para birokrat dan politisi yang mengutamakan kepentingan diri atau kelompok mereka sendiri. Semisal dengan membajak dan mempermainkan konstitusi melalui “politik kartel” dan koalisi gemuk politisi-oligarki.

Pendapat Ran juga menunjukkan betapa kesadaran politik dapat menjalar dan teramplifikasi oleh media sosial sehingga melahirkan aktivisme digital sekaligus turun langsung berdemonstrasi. Ini merupakan indikasi dari besarnya kekacauan politik di Indonesia, sampai-sampai kelompok tertentu yang terkenal ansos ikut turun aksi ke jalan.

Kesadaran politik kaum muda

Melampaui isu anak muda Wibu, rangkaian aksi bulan Agustus kemarin mencerminkan sebuah potret positif. Salah satunya adalah bangkitnya kesadaran kritis terhadap situasi politik di kalangan masyarakat, terutama kaum muda, yang selama ini disebut surut, atau bahkan mati suri.

Dengan situasi demokrasi Indonesia yang dinamis dan sedang “dipermainkan” penguasa, gagasan “politik kegeraman” (the politics of outrage) dari kaum muda menjadi relevan. Istilah ini mencerminkan rasa frustrasi dan kemarahan generasi muda terhadap kondisi zaman ini.

Kelangkaan kerja, krisis iklim, korupsi, politik kebusukan, biaya pendidikan tinggi hingga kebutuhan tempat tinggal yang tidak terjamin semakin membuat anak muda merasa gamang dan cemas menatap hari esok. Generasi muda memiliki sangat banyak alasan rasional untuk marah.

Baca Juga: Perempuan Lintas Iman Menolak Diam, Gemakan Doa Selamatkan Demokrasi

Kondisi demikian semakin diperburuk dengan gempuran kapitalisme neoliberal dan watak rakus penguasa di era Jokowi—terjungkalnya kelas menengah, badai PHK, meroketnya harga properti dan biaya pendidikan tinggi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Wajar jika masyarakat hari ini sedang dibayang-bayangi “mimpi buruk Orwellian”—sebuah ilustrasi dari watak otoritarianisme tersembunyi yang memelihara kebodohan, menormalisasi budaya takut, pengondisian sistemik, kriminalisasi aktivis, politik korup dan eksploitasi.

Dari kegeraman jadi harapan

Kendati begitu, turunnya ribuan anak muda dalam aksi “Peringatan Darurat” menyuguhkan wajah berbeda, yakni “politik harapan” (the politics of hope).

Kaum muda, termasuk Wibu, telah menjalankan peran mengawal konstitusi sebagai warga negara yang utuh melalui “partisipasi bermakna” dalam demokrasi. Di sinilah transisi “dari kegeraman menuju harapan” menjadi mungkin.

Hanya saja, kuncinya ada pada: kepercayaan publik terhadap sistem dan pemerintahan yang jujur, adil serta tidak korup.

Di akhir wawancara, Ran menitipkan pesan pada sesama generasi muda: “Kita nggak mau dikendalikan satu keluarga. Kita nggak boleh nyerah. Kalau kita terus melawan, kita pasti menang.”

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

(Sumber Gambar: X)