Meninggalnya seorang dokter yang bernama Aulia Risma, yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), membuka kembali tabir kelam pendidikan yang terjadi di lingkungan kedokteran.

Terlebih, apa yang dialami oleh Aulia Risma bukanlah kali pertama terjadi. Tahun 2020, seorang peserta didik PPDS juga mengakhiri hidupnya dengan dugaan kuat akibat bullying (perundungan).

Padahal, Indonesia masih mengalami kekurangan jumlah dokter, khususnya dokter spesialis, di berbagai wilayah di luar Jawa.

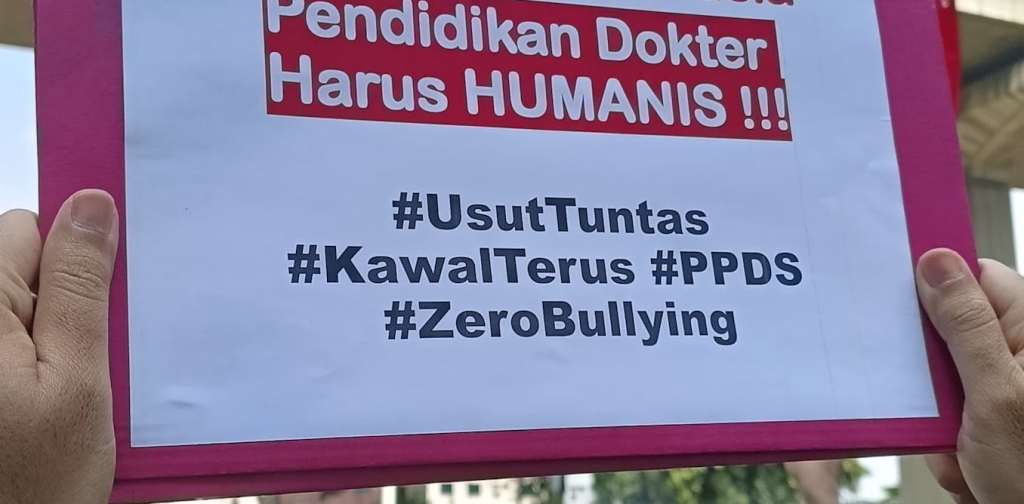

Adanya praktik-praktik bullying adalah suatu ironi di tengah kondisi kekurangan dokter tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan PPDS, dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam pendidikan dokter spesialis.

Efek senioritas dan sistem

Sekolah kedokteran spesialis memiliki prevalensi bullying yang tinggi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Bahkan, studi di Swedia menunjukkan bahwa selain bullying, mahasiswa PPDS perempuan juga kerap mengalami kekerasan seksual. Artinya, mereka berpotensi mengalami setidaknya dua kali peristiwa traumatis selama menempuh studi.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sudah ada seribu lebih pengaduan perundungan atau dugaan perundungan dengan sekitar 30% laporan yang terverifikasi sebagai kasus bullying. Merujuk pada data tersebut, praktik bullying sudah jamak terjadi.

Praktik bullying terlihat dari bagaimana peserta didik junior kerap menerima cacian dan makian dari senior, bahkan untuk perintah-perintah personal, seperti mengambil cucian dari penatu, antar-jemput sekolah anak senior, dan membayarkan pajak kendaraan. Selain itu, ada juga praktik yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik, mental, dan juga pemerasan terhadap mahasiswa PPDS.

Perundungan yang menjurus pada pemerasan ini menciptakan beban keuangan lain bagi mahasiswa, di luar biaya resmi yang ditetapkan institusi pendidikan. Apabila beban ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada keberlangsungan studi peserta didik PPDS.

Selain harus membiayai kebutuhan personal senior dan konsulen (dokter spesialis atau pun subspesialis), mahasiswa PPDS juga menghadapi tekanan belajar dan beban kerja yang berat sehingga mereka juga bisa mengalami perundungan yang disebabkan oleh sistem.

Misalnya, mereka harus bekerja sebanyak 80 jam per minggu tanpa bayaran karena melakukan tugas-tugas terkait dengan tugas dan fungsi dokter seperti coder, portir, dll.

Pendidikan humanistis sebagai solusi

Riset menunjukkan bahwa praktik pendidikan humanistis dalam pendidikan kedokteran berpengaruh pada kualitas pekerjaan medis dan kesehatan di masa depan. Sebab, pendidikan humanistis ini mengedepankan rasa welas asih, kepekaan, sensitivitas dan dialog ketika menghadapi pasien.

Perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran, khususnya PPDS, sangat bertolak belakang dengan makna dan tujuan pendidikan. Pasalnya, perundungan ini tidak hanya berdampak pada korban—yang berpotensi mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental—tetapi juga berkurangnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Libatkan semua pihak

Banyak penelitian yang telah terbit terkait perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian tahun 2019 dan 2022 mengungkapkan bahwa perundungan yang terjadi dalam pendidikan kedokteran merupakan pelanggaran etika dasar kedokteran dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memerlukan intervensi kebijakan kelembagaan.

Saat ini, polisi telah memulai penyelidikan kasus perundungan Aulia Risma. Sambil menunggu hasil penyelidikan, misalnya, pemerintah seharusnya bergerak cepat melakukan investigasi menyeluruh di fakultas kedokteran dan rumah sakit yang menjadi penyelenggara pendidikan tersebut. Hal ini guna memastikan zero bullying dalam pendidikan kedokteran di Indonesia.

Sejauh ini, Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan kementerian kesehatan, belum memberikan efek jera bagi para pelaku perundungan, terutama di PPDS.

Pemerintah juga perlu membentuk satuan tugas (satgas) khusus anti-bullying di lingkungan pendidikan kedokteran. Satgas ini terdiri dari berbagai unsur, tidak hanya dari internal universitas, rumah sakit, Kemenkes, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kepolisian, tetapi juga beberapa ahli independen, seperti psikolog, sosiolog, dan ahli hukum.

Satgas ini bertugas untuk mengidentifikasi tanda-tanda bullying, mendampingi korban, serta mengampanyekan gerakan anti-bullying yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran baik kurikulum formal maupun informal (kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler).

Sebagai langkah awal, kampus bisa mengoptimalkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk menjadi garda terdepan pencegahan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di kampus, termasuk perundungan.

Solusi pencegahan bullying ini juga perlu melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena bullying telah merampas hak-hak asasi manusia. Salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai alternatif posko pengaduan bullying di lingkungan pendidikan kedokteran. Sebab, bisa saja korban bullying merasa tidak aman atau tidak nyaman untuk melapor melalui posko Kemenkes.

Dari sisi personal, peserta PPDS perlu mendapat dukungan moral dari keluarga dan teman terdekat untuk mengungkap kasus perundungan yang dialaminya, misalnya melalui kanal-kanal podcast (siniar) populer. Keluarga dan teman terdekat berperan dalam membersamai peserta PPDS yang menjadi korban bullying sehingga tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini.

Tak kalah penting, penghapusan bullying membutuhkan komitmen dari setiap pimpinan, tenaga pendidik, pegawai, dan peserta didik di lingkungan PPDS untuk bersama-sama memutus rantai bullying yang telah mengakar kuat selama puluhan tahun.

Satu hal yang harus dihilangkan adalah adanya klaim bahwa perundungan adalah bagian dari pembinaan mental. Pandangan ini melanggengkan dominasi pengaruh (kekuasaan) senioritas atau dalam bahasa Gramsci disebut hegemoni, yaitu bagaimana bullying di PPDS diproduksi dan direproduksi dengan menggiring dokter residen sebagai junior untuk bertindak sesuai keinginan senior—seolah-olah tanpa paksaan atau kekerasan.

Padahal, hegemoni pembinaan mental seperti ini mencederai rasa kemanusiaan dan hanya akan menghasilkan para dokter bermental feodalistis.

Sudah saatnya, setiap pimpinan baik di lingkungan pendidikan maupun rumah sakit, tenaga pendidik, pegawai, dan peserta didik di lingkungan PPDS untuk menyadari, mengakui, dan memperbaiki sistem pendidikannya, agar menjadi lebih humanis dan memanusiakan dokter.